24 февраля — 2 марта – Неделя поддержания и укрепления иммунитета (в честь Всемирного дня иммунитета 1 марта)

24 февраля — 2 марта – Неделя поддержания и укрепления иммунитета (в честь Всемирного дня иммунитета 1 марта)

Известно, что предназначение иммунной системы организма – охрана организма от воздействия болезнетворных микроорганизмов и вирусов, причем не только от микробов и паразитов, но и от выходящих из-под контроля клеток собственного организма.

Что неблагоприятно влияет на снижение иммунитета:

- неправильный образ жизни (употребление алкоголя, курение, малое количество физической активности);

- стрессы, депрессивное состояние, повышенная раздражительность, усталость и плохой сон;

- окружающая среда;

- неправильное питание.

Иммунная защита организма напрямую зависит от того, что мы едим. Белковая пища обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для образования антител и других агентов иммунитета. Жиры нужны для построения иммунных клеток, а углеводы дают энергию для функционирования иммунной системы.

Существуют продукты, которые способны укрепить защитные функции организма – лимон, имбирь, зеленый чай, фрукты, каши из цельного зерна, кисломолочные продукты, ягоды, миндаль.

Знакомьтесь – иммунитет

Многие считают, что иммунитет и иммунная система, это равнозначные понятия. На самом деле нет. Объясню на примере. Есть дыхательная система, и есть дыхание. Группа органов, имеющих общее происхождение, единый план строения и выполняющая общую функцию называется системой органов, в примере – дыхательная система. А дыхание – та самая функция, которую она выполняет. Точно так же и с иммунной системой (ИС) и иммунитетом. Строение ИС, виды иммунитета, нарушение функций работы ИС, как образ жизни влияет на иммунитет описано здесь. Как иммунизация помогает иммунитету и способствует повышению защиты организма от инфекционных заболеваний можно прочитать здесь.

Если говорить о функции ИС – иммунитете – это система реакций, направленная на защиту организма, как от вторжения бактерий, вирусов, грибов, простейших (патогенов), так и от своих мутировавших или поврежденных клеток (например, раковых). Если представить, что наше тело – это страна, то ИС можно сравнить с ее вооруженными силами. Чем более слаженным и адекватным будет их ответ на вторжение патогенов, тем надежнее окажется защита организма.

Для того чтобы бороться с патогенами, в организме сформирована сложная система из иммунных клеток, каждая из которых имеет свою стратегию борьбы – свою специализацию. При этом клетки ИС взаимно дополняют друг друга. Они применяют разные способы уничтожения патогена, могут усиливать действие других клеток или привлекать новых «бойцов» на «поле битвы», если сами не справляются. Нападая на организм, патогены оставляют молекулярные «улики», которые «подбирают» иммунные клетки. Такие «улики» называются антигенами.

Антигены – любые вещества, которые организм человека воспринимает как чужеродные и, соответственно, отвечает на их появление активацией иммунитета. Самыми важными для иммунной системы антигенами являются кусочки молекул, расположенных на внешней поверхности патогена. По этим кусочкам можно определить, какой именно агрессор напал на организм, и обеспечить борьбу ним.

Иммунные клетки – специализация

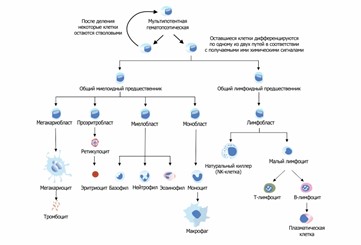

Все иммунные клетки организма образуются в костном мозге из кроветворной стволовой клетки, которая дает начало двум клеткам – общему миелоидному и общему лимфоидному предшественникам. Клетки приобретенного иммунитета происходят от общего лимфоидного предшественника и, соответственно, называются лимфоцитами, тогда как клетки врожденного иммунитета могут брать начало от обоих предшественников. Схема дифференцировки клеток иммунной системы изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема дифференцировки клеток иммунной системы.

Как видно на рисунке – иммунных клеток много. Но, в зависимости от того какую основную работу они выполняют, их все делят на четыре большие группы:

- Антигенпрезентирующие клетки: макрофаги, дендритные клетки, В-лимфоциты. Функция – представление антигена, попавшего в организм Т-клеткам.

- Регуляторные клетки – Т-супрессоры. Основная их функция – контролировать силу и продолжительность иммунного ответа через регуляцию функции Т-эффекторных клеток (Т-хелперов и Т-киллеров).

- Эффекторные клетки: плазматические клетки (дифференцирующиеся из В-лимфоцитов), цитотоксические Т-клетки (или T-киллеры); нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, тучные клетки, натуральные киллеры (NK-клетки), макрофаги. Выполняют основную роль по уничтожению патогенов.

- Клетки памяти: Т-клетки памяти; долгоживующие плазматические клетки; В-клетки памяти. Они сохраняют информацию об антигене с котором столкнулся организм. При повторной встрече с патогеном, это позволяет быстро выработать нужные антитела в достаточном количестве.

В этой статье не будет освещена функция каждой клетки.

Как в вооруженных силах существуют разные рода войск, так и клетки иммунной системы можно разделить на две большие ветви – врожденный и приобретенный иммунитет. Врожденный иммунитет – та часть иммунной системы, что готова защищать организм немедленно, как только совершилось нападение патогена. Приобретенный же (или адаптивный) иммунный ответ при первом контакте с врагом разворачивается дольше, так как требует хитроумной подготовки, но зато после может осуществлять более сложный сценарий защиты организма. Врожденный иммунитет очень эффективен в борьбе с единичными диверсантами: он обезвреживает их, не беспокоя специализированные элитные воинские подразделения, – адаптивный иммунитет. Если же угроза оказалась более существенной и есть риск проникновения патогена все глубже в организм, клетки врожденного иммунитета немедленно сигнализируют об этом, и в бой вступают клетки иммунитета приобретенного.

Схема иммунного ответа

Когда организм атакуют патогены, в первую очередь в бой вступают клетки врожденного иммунитета – нейтрофилы, базофилы и эозинофилы. Они выделяют вовне содержимое своих гранул, способное повредить клеточную стенку бактерий, а также, например, усилить кровоток, чтобы как можно больше клеток поспешило в очаг инфекции.

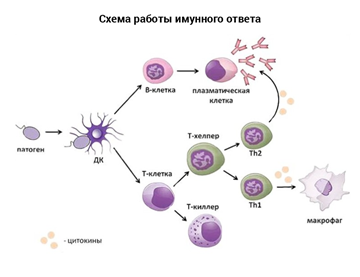

Одновременно с этим дендритная клетка, поглотившая патоген, спешит в ближайший лимфоузел, где передает информацию о нем находящимся там Т- и В-лимфоцитам. Те активируются и путешествуют до местонахождения патогена (рис. 2). Битва разгорается: Т-киллеры при контакте с зараженной клеткой убивают ее, Т-хелперы помогают макрофагам и В-лимфоцитам осуществлять их механизмы защиты. В итоге патоген гибнет, а победившие клетки отправляются на покой. Большая их часть погибает, но некоторые становятся клетками памяти, которые поселяются в костном мозге и ждут, когда их помощь снова понадобится организму.

Рисунок 2. Схема иммунного ответа.

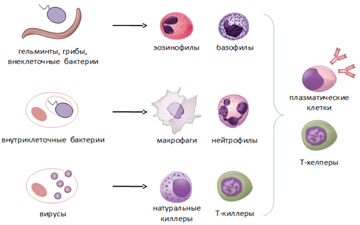

Так выглядит схема любого иммунного ответа, однако она может видоизменяться в зависимости от того, какой именно патоген проник в организм. Если мы имеем дело с внеклеточными бактериями, грибами или, скажем, глистами, то основными вооруженными силами в этом случае будут эозинофилы, В-клетки, продуцирующие антитела, и лимфоциты, помогающие им в этом. Если же в организме поселились внутриклеточные бактерии, то на помощь в первую очередь спешат макрофаги, которые могут поглотить инфицированную клетку, и лимфоциты, помогающие им в этом. В случае вирусной инфекции в бой вступают Т-киллеры, которые уничтожают зараженные клетки.

Как мы видим, многообразие типов иммунных клеток и механизмов их действия неслучайно: на каждую разновидность патогена у организма припасен свой эффективный способ борьбы (рис. 3).

Рисунок 3. Основные типы патогенов и клетки, принимающие участие в их уничтожении.

Цитокины

Для того чтобы иммунные клетки могли скоординировать свои действия в борьбе с врагом, им необходима система сигналов, сообщающих, кому и когда вступать в бой, или заканчивать битву, или, наоборот, возобновлять ее и т.д. Для этих целей клетки вырабатывают небольшие белковые молекулы – цитокины. Многие цитокины выполняют не одну функцию, но условно их можно разделить на пять групп: хемокины, факторы роста, провоспалительные, противовоспалительные и иммунорегуляторные цитокины. Ниже приведено их краткое описание:

- Хемокиныподают клетке сигнал, который говорит, куда ей нужно двигаться. Это может быть инфицированное место, куда необходимо стянуть все боевые подразделения нашей армии, или же определенный орган иммунной системы, где клетка будет дальше проходить обучение военной грамоте.

- Факторы ростапомогают клетке определиться, какую «воинскую специальность» для себя выбрать. По названиям этих молекул, как правило, легко понять, за развитие каких клеток они отвечают.

- О провоспалительных, противовоспалительных и ммунорегуляторных цитокинах говорят, что они «модулируют» иммунный ответ. Именно эти молекулы клетки используют для «разговора» между собой, ведь любое совместное дело должно строго регулироваться, чтобы ключевые игроки не запутались в том, что им делать, и не мешали друг другу, а эффективно выполняли свои функции. Провоспалительныецитокины, как следует из названия, способствуют поддержанию воспаления, которое необходимо для эффективной иммунной реакции в борьбе с патогенами, тогда как противовоспалительные цитокины помогают организму остановить войну и привести поле боя в мирное состояние. Сигналы иммунорегуляторных цитокинов могут быть расшифрованы клетками по-разному в зависимости от того, что это за клетки и какие другие сигналы они к этому времени получат.

Цитокины и антитела относятся к гуморальной (молекулярной) составляющей иммунитета. Но в реакциях по защите организма участвует большое количество веществ (рис.4). Часть из них представлена ниже:

- белки, связывающие ионы металлов (железа, цинка), необходимых для жизнедеятельности и размножения патогенов – лактоферрин, кальпротектин, мембранный белок и другие;

- ферменты, генерирующие окислители – кислород и оксид азота;

- ферменты, способные расщеплять клеточную мембрану патогенов – лизоцим, хитиназа, фосфолипаза А2;

- белки и пептиды, нарушающие целостность клеточной оболочки микроорганизма – комплемент, эозинофильный протеин, дефензины и другие.

Рисунок 4. Гуморальные факторы иммунитета

Вывод

Иммунитет – это сложнейшая сеть взаимодействий, как на клеточном, так и на молекулярном (гуморальном) уровнях.

Плановая вакцинация

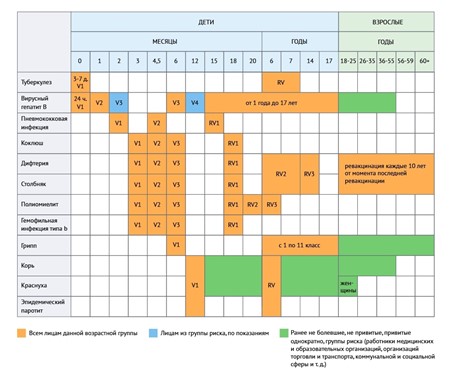

Национальный календарь профилактических прививок РФ Приказ Минздрава России №1122н от 06.12.2021 (приложение 1)

Примечания: V1, V2, V3, V4 – порядковый номер вакцинации, RV – ревакцинация, ИПВ – инактивированная полиомиелитная вакцина, ОПВ – оральная полиомиелитная вакцина, АДС-м – анатоксин, дифтерийно-столбнячный очищенный с уменьшенным содержанием антигенов.

Людям в возрасте 65 лет и старше желательно сделать вакцину от пневмококка.

Запись на прием к врачу

Приходить заранее и ждать в очереди не придется